От каких факторов зависит крутизна откоса

5rik.ru

Материалы для учебы и работы

М.15.8. Каким образом отыскиваются положение центра и радиус дуги окружности, по которой наиболее вероятно скольжение в откосе?

М.15.7. Каким образом проводится расчет устойчивости откосов по методу круглоцилиндрических поверхностей? Как рассчитать разнородный откос по методу круглоцилиндрических поверхностей?

М.15.6. Какой откос называется предельно устойчивым?

М.15.5. Какие основные причины могут вызвать нарушение устойчивости откосов? Какими мероприятиями можно увеличить устойчивость откосов?

М.15.4. Какой характер может носить разрушение откоса?

М.15.3. От каких факторов зависит устойчивость откосов?

Устойчивость откосов зависит от:

— прочности грунтов под откосом и в его основании, причем характеристики прочности могут изменяться со временем;

— удельного веса грунтов под откосом и в его основании;

— нагрузок на поверхности откоса;

— фильтрации воды через откос;

— положения уровня воды, насыщающей грунт в теле откоса.

Откосы земляных плотин и дамб в подводной части обычно более пологие, чем в надводной.

Разрушение откоса может происходить внезапно и носить характер обвала или оплыва, а также проявляться в виде длительного оползания, что особенно характерно для глинистых грунтов. В ряде случаев грунты оснований под откосом являются менее прочными, чем грунты в теле откоса. Тогда становится возможным их выдавливание из-под откоса, с обрушением всего откоса или его части.

Возможные причины нарушения устойчивости откоса:

— излишняя его крутизна;

— подрезка откоса в нижней части;

— утяжеление откоса вследствие увлажнения грунта;

— уменьшение величины прочностных характеристик грунта тела откоса вследствие увлажнения или других обстоятельств;

— нагрузка на гребне откоса;

— динамическое воздействие и т.д.

Мероприятия по увеличению общей устойчивости:

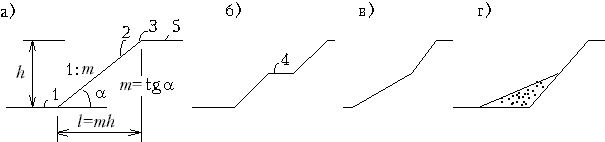

1) уположение откоса (рис.М.15.2,б); 2) пригрузка его нижней части (рис.М.15.2,г); 3) дренирование откоса; 4) закрепление грунтов тела откоса; 5) применение свай; 6) устройство подпорной стены и т.д. Укрепление поверхности откоса может быть достигнуто устройством одежды, высевом трав с прочной корневой системой

и т.д.

Предельно устойчивым называется откос, под которым в каждой точке грунт находится в предельно напряженном состоянии. Теоретически предельно устойчивый откос из сыпучего грунта — песка имеет прямолинейный контур с углом наклона к горизонту, равным углу внутреннего трения. Предельно устойчивый откос из связного глинистого грунта криволинейный (см.рис.М.13.25), книзу он постепенно уполаживается и стремится к наклону, приближающемуся к углу внутреннего трения. Наиболее рациональное очертание откоса — близкое к предельно устойчивому.

По методу круглоцилиндрических поверхностей проводится серия возможных дуг окружностей и для каждой из них составляется отношение моментов удерживающих и сдвигающих сил. Далее отыскивается методом пробных поисков минимум этого отношения. В том случае, если откос разнородный, то зона, ограничиваемая поверхностью откоса и дугой проведенной окружности, делится на вертикальные равные по ширине отсеки, а для каждого из них составляются величины моментов удерживающих и сдвигающих сил. Далее моменты удерживающих и сдвигающих сил отдельно суммируются и отыскивается их отношение, которое называется коэффициентом надежности. Следующий заключительный этап — поиск минимального значения коэффициента надежности (рис.М.15.7).

|

| Рис.М.15.7. Расчет устойчивости откоса по методу круглоцилиндрических поверхностей: а — проведение круглоцилиндрических поверхностей для поиска наиболее опасных (положение центра и радиуса из условия минимума); б — деление откоса на вертикальные отсеки |

Отыскивается такая дуга окружности, для которой отношение моментов сил удерживающих и сил сдвигающих минимально. Для этой цели берется не менее девяти положений центров дуг, а затем графически отыскивается минимальное значение отношения этих моментов.

-

М.15. Откосы

М.15.1. Что называется откосом?

Откосом называется искусственно созданная наклонная поверхность, ограничивающая естественный грунтовый массив или насыпь.

М.15.2. Что такое заложение откоса? Где находится бровка откоса? Для чего устраиваются бермы?

Заложение откоса это горизонтальная его проекция. Бровка откоса — линия, которая находится там, где начинается горизонтальная часть его гребень. Бермы горизонтальные площадки, которые устраиваются для общего уположения откоса, а также по технологическим обстоятельствам (рис.М.15.2).

Рис.М.15.2. Откосы: а — основные размеры; б, в, г — откосы с различным уклоном: 1 — подножье; 2 — поверхность; 3 — бровка; 4 — берма; 5 — гребень

М.15.3. От каких факторов зависит устойчивость откосов?

Устойчивость откосов зависит от:

прочности грунтов под откосом и в его основании, причем характеристики прочности могут изменяться со временем;

удельного веса грунтов под откосом и в его основании;

нагрузок на поверхности откоса;

фильтрации воды через откос;

положения уровня воды, насыщающей грунт в теле откоса.

Откосы земляных плотин и дамб в подводной части обычно более пологие, чем в надводной.

М.15.4. Какой характер может носить разрушение откоса?

Разрушение откоса может происходить внезапно и носить характер обвала или оплыва, а также проявляться в виде длительного оползания, что особенно характерно для глинистых грунтов. В ряде случаев грунты оснований под откосом являются менее прочными, чем грунты в теле откоса. Тогда становится возможным их выдавливание из-под откоса, с обрушением всего откоса или его части.

М.15.5. Какие основные причины могут вызвать нарушение устойчивости откосов? Какими мероприятиями можно увеличить устойчивость откосов?

Возможные причины нарушения устойчивости откоса:

излишняя его крутизна;

подрезка откоса в нижней части;

утяжеление откоса вследствие увлажнения грунта;

уменьшение величины прочностных характеристик грунта тела откоса вследствие увлажнения или других обстоятельств;

нагрузка на гребне откоса;

динамическое воздействие и т.д.

Мероприятия по увеличению общей устойчивости:

1) уположение откоса (рис.М.15.2,б); 2) пригрузка его нижней части (рис.М.15.2,г); 3) дренирование откоса; 4) закрепление грунтов тела откоса; 5) применение свай; 6) устройство подпорной стены и т.д. Укрепление поверхности откоса может быть достигнуто устройством одежды, высевом трав с прочной корневой системой и т.д.

М.15.6. Какой откос называется предельно устойчивым?

Предельно устойчивым называется откос, под которым в каждой точке грунт находится в предельно напряженном состоянии. Теоретически предельно устойчивый откос из сыпучего грунта песка имеет прямолинейный контур с углом наклона к горизонту, равным углу внутреннего трения. Предельно устойчивый откос из связного глинистого грунта криволинейный (см.рис.М.13.25), книзу он постепенно уполаживается и стремится к наклону, приближающемуся к углу внутреннего трения. Наиболее рациональное очертание откоса близкое к предельно устойчивому.

М.15.7. Каким образом проводится расчет устойчивости откосов по методу круглоцилиндрических поверхностей? Как рассчитать разнородный откос по методу круглоцилиндрических поверхностей?

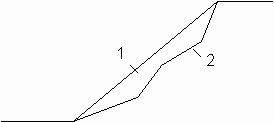

По методу круглоцилиндрических поверхностей проводится серия возможных дуг окружностей и для каждой из них составляется отношение моментов удерживающих и сдвигающих сил. Далее отыскивается методом пробных поисков минимум этого отношения. В том случае, если откос разнородный, то зона, ограничиваемая поверхностью откоса и дугой проведенной окружности, делится на вертикальные равные по ширине отсеки, а для каждого из них составляются величины моментов удерживающих и сдвигающих сил. Далее моменты удерживающих и сдвигающих сил отдельно суммируются и отыскивается их отношение, которое называется коэффициентом надежности. Следующий заключительный этап поиск минимального значения коэффициента надежности (рис.М.15.7).

Рис.М.15.7. Расчет устойчивости откоса по методу круглоцилиндрических поверхностей: а — проведение круглоцилиндрических поверхностей для поиска наиболее опасных (положение центра и радиуса из условия минимума); б — деление откоса на вертикальные отсеки

М.15.8. Каким образом отыскиваются положение центра и радиус дуги окружности, по которой наиболее вероятно скольжение в откосе?

Отыскивается такая дуга окружности, для которой отношение моментов сил удерживающих и сил сдвигающих минимально. Для этой цели берется не менее девяти положений центров дуг, а затем графически отыскивается минимальное значение отношения этих моментов.

М.15.9. В каких случаях можно обойтись без расчетов устойчивости откосов?

Расчет устойчивости откосов обязательно делается при их высоте более 5 м. Однако при неблагоприятных условиях следует проводить проверку устойчивости откосов и при меньших их высотах, например при наличии фильтрующейся воды, слоистого напластования грунтов с падающими слоями и др. Крутизна невысоких до 5 м откосов при благоприятных условиях обычно нормируется по виду и состоянию грунтов, а также высоте откосов из условий техники безопасности.

М.15.10. Что такое «прислоненный откос» и каковы предпосылки его расчета?

Прислоненный откос покоится обычно на более плотном и крепком грунте (рис.15.10). Поэтому поверхностью скольжения служит контур поверхности более прочного грунта. Составляется условие равновесия массы грунта, которая может сползти, и вычисляется отношение суммарных сил, удерживающих откос и вызывающих его сползание. Это отношение и явится коэффициентом надежности.

Расчет поперечного профиля насыпи.

а). Определить размеры и форму основной площадки насыпи.

б). Определить высоту насыпи.

*БЗП – отметка бровки ЗП

*ОЗ – отметка земли.

*крутизну откосов насыпи т.к Нн= 5м, то крутизна откосов 1:1,5

*размеры берм по 3 м с каждой стороны

*основание 1:13 уклон местности

в). Определить площадь поперечного сечения насыпи.

F – площадь насыпи без уклон местности.

где В – ширина основания насыпи В = b+2*1,5*Нн, м

b – ширина основной площадки насыпи., м

w1 – площадь сливной призмы

*для однопутных линий w1=((2,3+b)/2)*0,15, м 2 ;

*для двухпутных линий w1 = 1/2 *0,2 (м 2 ).

Δf – приращение площади поперечного сечения насыпи в связи с косогорностью.

Δf = k*( F + b 3 /4 m), м 2

где k – коэффициент косогорности

m – показатель крутизны откоса 1,3

Δf =0,0135*(75,5+7,6 3 /4*1,5)=2,0 м 2

Определяем площадь поперечного сечения насыпи:

Fн =75,5+0,7425+2,0=78,2 м 2

г). Определить размеры резервов.

*Площадь поперечного сечения резерва:

р – процент грунта, забираемого из резервов 30

t – количество резервов 2

*Ширина резерва по дну:

b2 =

h –2 м средняя глубина резерва

* Глубина резерва определяется по формулам, если:

где n –знаменатель уклона местности.

*Ширина резерва по верху:

m 1 = 1,5 – знаменатель уклона резерва с низовой стороны;

m 11 = 1 – знаменатель уклона резерва с верховой стороны.

1. Каково назначение балластного слоя? Восприятие давления от шпал и равномерное распределение его по основной площадке земляного полотна; обеспечение устойчивости шпал, находящихся под воздействием вертикальных и горизонтальных сил, упругости подрельсового основания и возможности выправления рельсошпальной решетки в плане и профиле; отвод от нее поверхностных вод.

2. Перечислите требования к балластному слою. Балластный слой должн быть высокопрочным, хорошо противостоять механическому разрушению и износу; обладать большим внутренним трением и сцеплением частиц, чтобы обеспечивать высокую стабильность пути; хорошо пропускать воду, обладать амортизационными свойствами; в возможно меньшей мере подвергаться дроблению при подбивочных работах, не выветриваться, не размываться дождями и не быть слишком крупными, чтобы рельсовые опоры равномерно опирались на балластную призму.

3. Где устраивают песчаную подушку? — Под щебеночным или асбестовым балластом, дабы предотвратить засорение щебня грунтом основной площадки.

4. От чего зависят конструкция и размеры балластной призмы? — Зависят от грузонапряженности пути.

5. Какие требования предъявляются по зерновому составу щебня? — Частицы путевого щебня должны иметь размеры 25–50 и 25–60 мм. Допускается в составе этого балласта и некоторое количество частиц крупнее и мельче.

6. От каких факторов зависит загрязненность балластного слоя? — Вид балласта, перевозимых грузов, погодных условий.

3. Заключение: Я приобрел навыки по расчету поперечного профиля насыпи, вычертил поперечный профиль насыпи с резервом в М 1:100.

Практическое занятие № 3

Тема: Разработка поперечного профиля выемки.

Цель: Приобрести навыки по расчету поперечного профиля выемки, вычертить поперечный профиль выемки с кавальером в М 1:100.

Оборудование: Учебный полигон (или действующий участок пути).

Порядок выполнения:

1.Классификация поперечных профилей земляного полотна.

2. Расчет поперечного профиля выемки.

поперечный уклон местности (n) — 1: 15

род грунта — суглинок СГ

р — объем грунта в процентах, отсыпаемый из выемок в кавальер = 40%

железнодорожная линия(количество путей t) 2

категория железнодорожной линии 1

а).определить размеры и форму основной площадки выемки.

б).определить глубину выемки.

в).Определить площадь поперечного сечения выемки.

г). Определить размеры кавальеров.

д). Вычертить схему выемки в М 1:100 со всеми обустройствами

3. Заключение.

3. Заключение.От каких факторов зависит крутизна откоса

Методические советы

Методические советыПо своему строению грунты можно разделить на сцементированные (или скальные) и несцементированные.

Скальные грунты состоят из каменных горных пород, которые разрабатывают взрывом или дроблением клиньями, отбойными молотками и т.п.

Скелет несцементированных состоит из песчаных, пылеватых и глинистых частиц, в зависимости от содержания которых грунты называются: песок, супесок (супесок), суглинок, глина.В зависимости от содержания глинистых частиц глину называет тощой или жирной, в зависимости от трудоемкости разработки — легкой или тяжелой. Особенно трудоемкая для разработки глина называется тягловой.

К основным свойствам грунтов, которые влияют на технологию и трудоемкость их разработки, относятся плотность, влажность, сцепление, разрыхляемость, угол естественного откоса, удельное сопротивление резке, водоудерживающая способность.

Плотностью называется масса 1 кубического метра грунта в естественном состоянии (в плотном теле). Плотность несцементированных грунтов 1,2-2,1 т/м 3 , скальных — до 3,3 т/м 3 .

Измерение плотности грунта

Влажность характеризуется степенью насыщения грунта водой и определяется отношением массы воды в грунта к массе твердых частиц грунта, выражается в процентах. При влажности более 30 % грунты считаются мокрыми, а при влажности до 5 % — сухими. Чем выше влажность грунта, тем выше трудоемкость его разработки. Исключение составляет глина — сухую глину разрабатывать тяжелее. При значительной влажности в глинистых грунтах появляется клейкость, которая осложняет их разработку.

Сцепление — сопротивление грунта сдвигу. Сила сцепление для песчаных грунтов составляет 3-50 кПа, для глинистых — 5-200 кПа.

Почва при разработке разрыхляется и увеличивается в объеме. Это явление называют первичным разрыхлением грунта. Оно характеризуется коэффициентом первичного разрыхления Кр, который является отношением объема разрыхленного грунта к объему грунта в естественном состоянии.

Уложенный в насыпь разрыхленный грунт уплотняется под воздействием массы выше размещенных слоев грунта или механического уплотнения, движения транспорта, смачивания дождем и т.д. Однако грунт длительное время не занимает того объема, какой он занимал до разработке, храня остаточное разрыхление, показателем которого является коэффициент остаточного разрыхления грунта Ко.р.

Для обеспечения стойкости земляных сооружений их возводят с откосами, крутизна которых характеризуется отношением высоты к их горизонтальной проекции. Крутизна откоса зависит от угла естественного укоса, при котором грунт находится в состоянии предельного равновесия.

При глубине выемки более 5 м крутизна укосов устанавливается проектом. Откосы постоянных сооружений делаются более пологими, чем укосы временных сооружений, и бывают не меньше, чем 1:1,5.Водоудерживающая способность или сопротивление почвы проникновению воды очень высокая у глинистых почв и низкая в песчаных. По этой причине последние называются дренирующими, а первые — недренирующими.

Дренирующая способность грунтов характеризуется коэффициентом фильтрации, который находится в пределах 1-150 м/сут.

Вопросы для самопроверки

1.Как классифицируют грунты в зависимости от способа и трудности их разработки? Какие основные физические свойства грунта и от каких факторов они зависят?

2.Какие свойства грунтов влияют на производительность землеройных машин?

3.Что такое разрыхляемость грунтов ? Какая она бывает и как ее учитывают при определении производительности машин и при подсчетах объемов земляных работ?

4.Какими способами проводят разработку грунтов ? Характеристика этих способов. В каких условиях целесообразно использование этих способов?

5.Что называют проектным, профильным, производственным объемом земляных работ?

М.15.3. От каких факторов зависит устойчивость откосов?

Устойчивость откосов зависит от:

— прочности грунтов под откосом и в его основании, причем характеристики прочности могут изменяться со временем;

— удельного веса грунтов под откосом и в его основании;

— нагрузок на поверхности откоса;

— фильтрации воды через откос;

— положения уровня воды, насыщающей грунт в теле откоса.

Откосы земляных плотин и дамб в подводной части обычно более пологие, чем в надводной.

М.15.4. Какой характер может носить разрушение откоса?

Разрушение откоса может происходить внезапно и носить характер обвала или оплыва, а также проявляться в виде длительного оползания, что особенно характерно для глинистых грунтов. В ряде случаев грунты оснований под откосом являются менее прочными, чем грунты в теле откоса. Тогда становится возможным их выдавливание из-под откоса, с обрушением всего откоса или его части.

М.15.5. Какие основные причины могут вызвать нарушение устойчивости откосов? Какими мероприятиями можно увеличить устойчивость откосов?

Возможные причины нарушения устойчивости откоса:

— излишняя его крутизна;

— подрезка откоса в нижней части;

— утяжеление откоса вследствие увлажнения грунта;

— уменьшение величины прочностных характеристик грунта тела откоса вследствие увлажнения или других обстоятельств;

— нагрузка на гребне откоса;

— динамическое воздействие и т.д.

Мероприятия по увеличению общей устойчивости:

1) уположение откоса (рис.М.15.2,б); 2) пригрузка его нижней части (рис.М.15.2,г); 3) дренирование откоса; 4) закрепление грунтов тела откоса; 5) применение свай; 6) устройство подпорной стены и т.д. Укрепление поверхности откоса может быть достигнуто устройством одежды, высевом трав с прочной корневой системой

и т.д.М.15.6. Какой откос называется предельно устойчивым?

Предельно устойчивым называется откос, под которым в каждой точке грунт находится в предельно напряженном состоянии. Теоретически предельно устойчивый откос из сыпучего грунта — песка имеет прямолинейный контур с углом наклона к горизонту, равным углу внутреннего трения. Предельно устойчивый откос из связного глинистого грунта криволинейный (см.рис.М.13.25), книзу он постепенно уполаживается и стремится к наклону, приближающемуся к углу внутреннего трения. Наиболее рациональное очертание откоса — близкое к предельно устойчивому.

М.15.7. Каким образом проводится расчет устойчивости откосов по методу круглоцилиндрических поверхностей? Как рассчитать разнородный откос по методу круглоцилиндрических поверхностей?

По методу круглоцилиндрических поверхностей проводится серия возможных дуг окружностей и для каждой из них составляется отношение моментов удерживающих и сдвигающих сил. Далее отыскивается методом пробных поисков минимум этого отношения. В том случае, если откос разнородный, то зона, ограничиваемая поверхностью откоса и дугой проведенной окружности, делится на вертикальные равные по ширине отсеки, а для каждого из них составляются величины моментов удерживающих и сдвигающих сил. Далее моменты удерживающих и сдвигающих сил отдельно суммируются и отыскивается их отношение, которое называется коэффициентом надежности. Следующий заключительный этап — поиск минимального значения коэффициента надежности (рис.М.15.7).

3. Заключение.

3. Заключение. Методические советы

Методические советы