Максимальный откос для песков

Определение угла внутреннего трения песков по углам обрушения и углу естественного откоса

Отсутствие сцепления в песках позволяет определять угол внутреннего трения j° по углам обрушения и углу естественного откоса. Этот метод применим для сухих и водонасыщенных песков, а также для случая фильтрации воды через откос. Обычно пески имеют в сухом и водонасыщенном состоянии практически одинаковый угол внутреннего трения. Однако пылеватые пески, содержащие большое количество коллоидных частиц, при испытании их в водонасыщенном состоянии показывают значительно более низкий угол внутреннего трения.

Для испытаний применяют ящик Кулона, ящик ВИА, прибор Литвинова. Рассмотрим испытание сухих песков в ящике Кулона.

Необходимые приборы:

Проведение опыта.В ящик Кулона (рис. 13.1) с прозрачными передней и задней стенками и подвижной боковой стенкой насыпают песок, и поверхность его выравнивают.

1— подвижная боковая стенка; 2 — прозрачная стенка; 3 — рейка-указатель; 4 — песок; 5 — транспортир.

Рис.13.1. Ящик Кулона

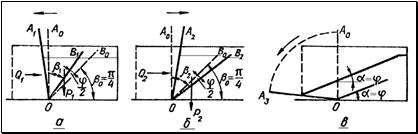

Подвижную стенку из положения ОА переводят в положение ОА1 (рис. 13.2, а). Образуется призма обрушения, соответствующая случаю активного давления песка. Угол наклона b1 поверхности обрушения ОВ1 к вертикали определяют с помощью рейки-указателя и транспортира.

Рис. 13.2. Расчетные схемы определения угла внутреннего трения в ящике Кулона

Опыт повторяют. При этом подвижную стенку переводят в положение ОА2 (рис. 13.2, б). В этом случае образуется призма обрушения, соответствующая случаю пассивного давления песка. Определяют угол b2 наклона поверхности обрушения ОВ2 к вертикали.

Наконец, подвижная стенка переводится в положение ОА3 (рис. 13.2, в), и песок образует естественный откос, имеющий угол наклона к горизонту a = j.

Угол внутреннего трения определяют так: j =b2 —b1 и j = a.

Результаты нескольких опытов записывают в таблицу 13.1.

Форма записи данных для определения угла внутреннего трения

| № пробы | № опыта | Угол обрушения песка при активном давлении b1, 0 | Угол обрушения песка при пассивном давлении b2, 0 | Угол внутреннего трения j =b2 —b1, 0 | Угол естественного откоса песка j = a , 0 | Среднее значение j ° |

Литература

1. ГОСТ 20522 — 75. Грунты. Метод статистической обработки результатов определений характеристик. М., 1975.

2. Михеев В. В., Ефремов М. Г. Новые нормы проектирования оснований и фундаментов. В сб.: «Новые нормы расчета строительных конструкций». М., Об-во «Знание», 1974.

3. «Основания, фундаменты и механика грунтов». Материалы III Всесоюзного совещания. Киев, «Будивельник», 1971.

4. Покровский Г. И. Исследования по физике грунтов. М., ОНТИ, 1937.

5. СНиП П-15 — 74. Основания зданий и сооружений. Нормы проектиро-вания. М., Стройиздат, 1975.

Содержание

1. Методика обработки результатов измерения параметров, характеризующих различные свойства грунтов____________________________________ 3

2. Основные физические характеристики грунтов___________________ 7

2.1.Удельный вес грунта________________________________________ 7

2.2.Объемный вес грунта________________________________________ 9

2.3. Весовая влажность грунта____________________________________ 10

2.4. Объемный вес грунтового скелета, пористость, коэффициент пористости и степень влажности____________________________________________ 12

3. Гранулометрический состав песчаных и пластичность глинистых

4. Степень плотности песчаного грунта____________________________ 22

5. Определение процентного содержания растительных остатков в

6. Максимальная молекулярная влагоемкость песчаных и глинистых грунтов______________________________________________________________ 27

7. Коэффициент фильтрации_____________________________________ 29

8. Компрессионные испытания грунтов____________________________ 34

9. Относительная просадочность грунтов при замачивании___________ 42

10. Испытания грунтов на консолидацию __________________________ 47

11. Испытания грунтов на сдвиг путем среза по заданной плоскости____ 52

12. Испытание грунтов на трехосное сжатие________________________ 64

13.Определение угла внутреннего трения песков по углам обрушения и углу естественного откоса_______________________________________________ 72

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Оценка причин деформации откоса при реконструкции набережной Обводного канала в Санк-Петербурге

П — Пт: с 09:00 до 20:00

Сб — Вс: с 10:00 до 18:00

«Основание, фундаменты и механика грунтов» — 2001, №6

© В.М. Улицкий, В.Н. Парамонов, А.Г. Шашкин

С 1918 г. по настоящее время в Петербурге ведутся работы по возведению набережной Обводного канала со стороны Литовского проспекта в направлении Предтеченского моста.

Вдоль набережной проложен трубопровод с высоковольтным электрокабелем. Согласно контрольным замерам в сентябре 1997 г. абсолютная отметка заложения трубопровода составляла 5,3. 5,9 м БС.

К концу марта 1999 г. вдоль набережной было построено двурядное шпунтовое ограждение и возведена часть набережной со стороны Литовского проспекта. За шпунтовым ограждением выполнена экскавация грунта до отметки + 1,0 БС, погружены металлические сваи-оболочки для опор мостового крана (рис. 1). По сведениям строителей, в процессе производства работ наблюдались отклонения шпунта и набережной в целом от вертикали, достигшие 13 см к концу мaрта 1999 г. В конце марта — начале апреля 1999 г. техническим надзором ЛенЭнерго выполнялось контрольное шурфование по длине трубопровода. В результате вскрытия шурфов было установлено общее его оседание, причем максимальная осадка достигла 1 м. В целях предотвращения развитии дальнейших опасных деформаций реконструкция набережной была приостановлена до выяснения причин осадок и разработки защитных мероприятий.

Остановимся на анализе данной геотехнической ситуации.

Абсолютная отметка дневной поверхности участка реконструкции набережной составляла 7. 8 м БС В пределах выполненных изысканий в разрезе выявлены поздне- и послеледниковые отложения различного состава лужской морены. Сверху залегает слежавшийся техногенный слой, представленный насыпными грунтами, образованными в результате отсыпки пологих берегов обводного канала. Он распространен до абсолютной отметки +0,3 м БС.

Под техногенным грунтом залегает четырехметровая толща морских и озерных песков и супесей, невыдержанных по глубине и простиранию, различных по диалогическому составу — пески пылеватые средней плотности мощностью до 1,4 м, полутораметровый (в среднем) слой слабозаторфованных супесей текучей консистенции. На значительной части трассы в интервале абсолютных отметок +2,4. -1,8 м БС пески и супеси сменяются по простиранию на тиксотропные суглинки текучей консистенции мощностью 0,5. 3 м.

Аналитические исследования выполнены на основании визуального осмотра, определения фактической длины погруженного шпунта, анализа технической документации и серии геотехнических расчетов. Исходя из геотехнических условии рассматриваемого участка, проанализированы следующие возможные причины оседания трубопровода.

1. Осадка грунтов основания в результате развития суффозионных процессом, вызванных действующими градиентами напора и связанных с резкостью уровня грунтовых вод и уровня воды в Обводном канале.

Абсолютная отметка грунтовых вод составляет около 4,6 м, абсолютная отметка воды в канале — 0,23 . .0,3 м. Таким образом, разность напоров около 4,3 м. Расстояние от трубопровода до естественной береговой линии около 15. 20 м. Таким образом, максимальный действующий градиент напора 0,22…0,29. Эта величина близка к расчетному критическому градиенту напора для пылеватых песков. Однако при таком градиенте напора не может происходить интенсивного выноса пылеватых частиц из грунта.

2. Осадка грунтов основания в результате развития суффозионных процессов, вызванных протечками воды в канализационный коллектор.

Канализационный коллектор диаметром 3200 мм расположен практически под трубопроводом электрокабеля. Коллектор выполнен щитовой про ходкой, имеет тюбинговую обделку с внутреннем гидроизоляцией из листовой стали. Абсолютная отметка наложения верха коллектора около -5,0 м БС. Таким образом, коллектор располагается в слое моренных суглинков, местами захватывая озерно-ледниковые ленточные тиксотропные суглинки текучей консистенции. Суффозионные процессы с выносом мелких фракций грунта маловероятны, поскольку коллектор располагается в глинистых грунтах, имеющих низкую проницаемость. Просадка трубопровода электрокабеля возможна в случае нарушения герметичности коллектора и прямого выноса грунта в коллектор.

3. Оседание массива грунта в результате потери устойчивости природного откоса и откоса за шпунтовым ограждением.

Для оценки возможности оседания трубопровода электрокабеля вследствие потери устойчивости массива грунта проведены расчетно-аналитические исследования. Существующие методы расчета откосов заключаются в нахождении коэффициента запаса, определяемого как отношение удержичающих сил к сдвигающим. Однако такие методы оперируют только прочностными свойствами грунта и не используют деформационных характеристик, что не позволяет прогнозировать перемещения массива грунта.

В связи со сложными геометрией напластования грунтов на площадке и конфигурацией существующей дневкой поверхности, необходимостью учета работы грунта т пределами линейной стадии и поэтапного изменения статических условий нагружевия основания, расчеты выполнялись с использованием метода конечных элементов.

На первом этапе формировалось природное напряженное состояние с исходной геометрией откоса.

Как показывают расчеты, природный откос находится в предельном состоянии (рис. 2), поэтому оползневые явлении не исключены. Однако такие явления происходят длительное время и не могут быть причиной относительно быстрых просадок.

На втором этапе в расчетную схему вводились элементы шпунтовых ограждений и проводилась выборка элементов грунта за пределами ограждения до отметки +1,0 м БС.

Расчетное горизонтальное смещение верха шпунта составило 27 см, а низа — 16 см. При этом горизонтальное смещение трубопровода злектрокабеля составило 20 см, а его осадка 2 см (рис. 3). Таким образом, расчетное оседание трубопровода оказывается на порядок (!) ниже его горизонтального смещения. Можно отметить, что в окрестности шпунтового ограждения движение массива грунта имеет преимущественно горизонтальное направление. Следовательно, исходя из рассмотрения статических условий работы массива грунта, ни горизонтальные подвижки шпунта, ни потеря устойчивости массива в откосе не могут быть непосредственной причиной оседания трубопровода электрокабеля на 1 м.

Таким образом, рассмотренные факторы, хотя и не объясняют метрового оседания трубопровода, могли способствовать переходу пылеватых песков в рыхлое состояние и нарушению природной структуры слабых глинистых грунтов. Очевидно, деформации откоса могут быть также связаны с динамическими воздействиями при производстве работ.

4. Уплотнение рыхлых водонасыщенных песков основания при динамических воздействиях.

Как известно, рыхлые водонасыщенные пески обладают способностью уплотняться при приложении динамических воздействий. Согласно результатам статического зондирования, мощность рыхлых грунтов под кабелем составляет около 1,5м. Учитывая, что оседание трубопровода составило около 1 м, первоначальная мощность этого слоя должна быть около 2.5 м.

Таким образом, относительная вертикальная деформация рыхлого слоя при уплотнении должна составить 0,4, что невозможно даже для рыхлых песков.

5. Погружение трубопровода относительно массива грунта в результате разжижения грунтов, вызванного динамическими воздействиями.

Рыхлые грунты, особенно водонасьщенные, обладают способностью разжижаться при динамических воздействиях, приобретая свойства вязкой жидкости. Плотность рыхлого грунта составляет около 1,4. 1,6 т/м 3 . а средняя плотность трубопровода вместе с кабелем и заполняющей масляной жидкостью — около 2,4 т/м 3 . Тела, имеющие плотность, большую плотности жидкости, погружаются в нее со скоростью, пропорциональной коэффициенту вязкости этой жидкости. Учитывая, что общего оседания территории на 1 м не наблюдалось, с высокой степенью вероятности можно предположить, что произошла не осадка трубопровода вместе с массивом грунта, а его оседание относительно массива.

Для оценки влияния динамических воздействий на подземные коммуникации при погружении шпунта вибропогружателем В-402 и за бивке свай выполнен расчет в соответствии с ВСН 490-87 и «Методическими рекомендациями по забивке свай вблизи зданий и подземных коммуникаций» (1970 г.). Заметим, что уровень динамических воздействий на грунты в основании трубопровода при вибропогружении шпунта мог превысить нормативное значение в 1,2. 3 раза, а при забивке металлических труб — в 2,2. 4 раза.

ВЫВОДЫ

1. Непосредственно причиной оседания трубопровода электрокабеля не могут быть суффозионные процессы и процессы, связанные с разуплотнением грунтов основания. Метровое оседание трубопровода можно объяснить либо выносом объеков грунта ниже трубопровода в канализационный коллектор, либо погружением трубопровода в грунт при динамическом разжижении грунтов.

2. Приведенный в статье анализ геотехнической ситуации является рядовой задачей, которая должна решаться на каждом объекте сложной реконструкции. Данная ситуация представляет интерес скорее в плане дальнейшею развития событий. В дополнение к исходному проекту (железобетонная монолитная подпорная стенка на забивных сваях длиной 14 м и сечением 35×35 см), который вполне обеспечивал устойчивость откоса вместе с расположенными на нем коммуникациями, были выполнены следующие работы. На участке длиной 90 м были устроены четыре ряда буронабивных свай глубиной погружения 30 м с шагом 1,8 м в каждом ряду. Авторы статьи никоим образом не ставят под сомнение способность этого свайного поля удержать на консолях две нитки кабеля в маслонаполненной трубе массой 100 кг/м. Могучее свайное поле, которое могло бы выдержать вес небоскреба, наверное, так навсегда и останется памятником профессионализму авторов столь оригинальной идеи.

Определение угла естественного откоса грунта, определение объемного веса грунта

(метод режущего кольца)

Определение угла естественного откоса грунта

Углом естественного откоса a называется максимальный угол между горизонтом и поверхностью свободного песчаного грунта, при котором песок еще сохраняет равновесие.

Значение a для сухих песков в рыхлом состоянии практически совпадает с углом внутреннего трения.

При проектировании многих земляных сооружений угол естественного откоса сыпучего грунта является одной из основных расчетных характеристик.

Необходимое оборудование и материалы:

· Сухой сыпучий грунт (песок)

· Прибор для определения угла естественного откоса

Ход работы

1. В прибор насыпается сухой песок (в малый отсек) до отметки 60 (рис. 1, а).

2. Поднять перегородку, грунт при этом осыпается (рис. 1, б), образуя угол естественного откоса, который определяется с помощью транспортира или по тангенсу:

tga = h/ℓ, где h – высота откоса; ℓ – основание откоса.

Рис. 1. Определение угла естественного откоса песка:

а – исходное состояние грунта; б – осыпавшийся грунт

3. Опыт повторяется не менее трех раз. Расхождение между повторными определениями не должно превышать 2°.

4. За угол естественного откоса принимается среднее арифметическое значение результатов отдельных определений, выраженное в целых градусах (табл. 6).

Результаты определения угла естественного откоса песка

| № определения | Угол в градусах | Среднее значение угла |

Лабораторная работа № 3

Определение объемного веса грунта

Методом режущего кольца

Определение объемного веса грунта (метод режущего кольца)

Объемным весом грунта называется вес единицы объема грунта в его естественном состоянии.

Объемный вес грунта (без нарушения его естественного сложения) в данной работе устанавливается посредством определения веса грунта в известном объеме кольца.

Эта характеристика используется в фундаментостроении при определении нормативного давления на основание, напряжений от собственного веса грунта, давления на ограждающие конструкции, расчете устойчивости откосов и т. д. По объемному весу можно судить о плотности грунта.

Необходимое оборудование и материалы:

· кольцо с заточенной кромкой

· нож с прямым лезвием

Ход работы

1. С помощью штангенциркуля измеряют высоту и внутренний диаметр режущего кольца с точностью до 0,1 мм. Вычисляют внутренний объем кольца. Результаты записывают в журнал.

2. Кольцо взвешивают с точностью до 0,01 г.

3. Кольцо ставят заостренной стороной на зачищенную поверхность монолита грунта.

4. Легким надавливанием на кольцо погружают его в грунт на 2 – 3 мм.

5. Затем, обрезая грунт ножом с внешней стороны кольца, осаживают его на грунтовый столбик диаметром на 0,5 – 1 мм больше наружного диаметра кольца до полного его заполнения.

6. Грунт ниже кольца подрезается на конус. Кольцо извлекают из монолита.

7. Излишки грунта, выступающего из кольца, осторожно срезают от центра к краям вровень с уровнем кольца (рис. 2).

8. Кольцо с грунтом протирают снаружи и взвешивают.

Общие положения. Определение угла естественного откоса горных пород

Определение угла естественного откоса горных пород

Лабораторная работа № 9

1.1. Угол естественного откоса (УЕО) – это предельный максимальный угол наклона поверхности откоса к горизонту, при котором порода в откосе находится в устойчивом состоянии – не осыпается, не обваливается, не оползает. УЕО, наряду с другими показателями, характеризует механические свойства пород, т. е. поведение пород под влиянием приложенных внешних усилий (в данном случае сил гравитации).

1.2. УЕО характеризует устойчивость в откосах, главным образом, раздельнозернистых пород (пески, гравий и т. п.), в некоторых случаях глинистых пород.

1.3. УЕО воздушно-сухих рыхлых пород находится в пределах от 28 o до 46 o . Величина УЕО в песчаных и других раздельнозернистых породах определяется только сопротивлением внутреннего трения, т. е. трения возникающего между частицами при их относительном перемещении. При увеличении содержания в породах глинистого материала – в них будут возникать структурные связи, и УЕО будет зависеть также и от сил сцепления частиц породы.

1.4. Среди факторов, влияющих на величину УЕО, можно отметить следующие:

а) гранулометрический и минеральный состав породы, её условия образования, однородность сложения, форма частиц (степень окатанности) и характер их поверхности, степень уплотнённости породы. Например, у песков, сложенных окатанными зёрнами кварца УЕО = 27 o , а в песках с неокатанными, остроугольными зёрнами кварца УЕО = 46 o ;

б) влажность; её изменение сказывается неоднозначно – повышение влажности песков до 5–15 % приводит к увеличению УЕО на 10–15 %, а при полном затоплении откоса или при влажности, равной полной влагоёмкости, УЕО уменьшается на 10–40 %. Откосы из глинистых и слюдистых песков под водой обладают УЕО менее 15 o ;

в) направление движения фильтрационного потока в грунте; при движении воды со стороны откоса (дренаж) УЕО значительно уменьшается, и, наоборот, если вода фильтруется из источника внутрь откоса, УЕО возрастает;

г) в раздельнозернистых грунтах величина УЕО не зависит от высоты откоса.

1.5. УЕО имеет важное практическое значение при оценке прочности и устойчивости рыхлых пород: откосов, котлованов, карьеров, подземных горных выработок, а также для определения плывунности и тиксотропии пород. По величине УЕО пород различного типа разработана специальная классификация, которая используется при проектировании и строительстве выемок, насыпей, дамб и других сооружений.

Искусственное увеличение УЕО имеет важное экономическое значение. Так, для Нурекской плотины (р. Вахш), имеющей объём около 60 млн м 3 , изменение УЕО галечника, слагающего упорные призмы, с 35 до 38 o вызвало уменьшение объёма плотины на 4 млн м 3 грунта. С другой стороны, введение в расчёт завышенных значений УЕО может привести к значительным деформациям сооружения или полному его разрушению.