Низовой откос земляной плотины

низовой откос

1 низовой откос

2 низовой откос

3 downstream slope

См. также в других словарях:

низовой откос плотины — Поверхность плотины из грунтовых, каменных или других материалов со стороны нижнего бьефа. [СО 34.21.308 2005] Тематики гидротехника … Справочник технического переводчика

низовой откос плотины — 3.2.33 низовой откос плотины: Поверхность плотины из грунтовых, каменных или других материалов со стороны нижнего бьефа. Источник: СО 34.21.308 2005: Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ОТКОС — искусственно созданная наклонная поверхность, ограничивающая естеств. грунтовой массив, выемку или насыпь. Устойчивость О. зависит от св в грунтов под О. и в его основании, крутизны и высоты О., нагрузок на его поверхность, фильтрации воды через… … Большой энциклопедический политехнический словарь

СО 34.21.308-2005: Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения — Терминология СО 34.21.308 2005: Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения: 3.10.28 аванпорт: Ограниченная волнозащитными дамбами акватория в верхнем бьефе гидроузла, снабженная причальными устройствами и предназначенная для размещения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Рассолохранилище — (a. brine storage; н. Salzsolenspeicher; ф. depot de saumure; и. deposito de salmuera) природная впадина или специально построенная ёмкость, в к рой находятся рассолы добываемых природных минеральных солей, a также рассолы, используемые… … Геологическая энциклопедия

Баксанская ГЭС — Баксанская ГЭС … Википедия

Сурское водохранилище — Сурское море Координаты: Координаты … Википедия

КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПЛОТИН, КАНАВ — выполняется в зависимости от высоты волнобоя, величины заложения откосов, наличия материалов и климатических условий (рис. 44). Верховой откос плотин укрепляют одиночным или двойным мощением, наброской камня, каменной наброской в клетках из… … Прудовое рыбоводство

Чаша накопителя — 4. Чаша накопителя емкость, образованная бортами естественных склонов и верховыми откосами насыпных ограждающих дамб. Если дамба намывная, то ее объем входит в объем чаши, и в этом случае границей чаши является низовой откос дамбы (за исключением … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Рекомендации: Рекомендации о содержании и порядке составления паспорта гидротехнического сооружения — Терминология Рекомендации: Рекомендации о содержании и порядке составления паспорта гидротехнического сооружения: 10. Балансовая блок схема системы гидротранспорта. Приложение к форме 12. На схеме должны быть условно показаны источники и стоки… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Саяно-Шушенская ГЭС — Саяно Шушенская ГЭС … Википедия

Типы и конструкции плотин  4302

4302

Для задержания вод местного стока чаще строят земляные (из местных грунтов практически всех видов) плотины. Они пригодны для любых геологических и климатических условий, просты по конструкции, надежны и долговечны. Все работы по возведению таких плотин можно полностью механизировать.

Земляные плотины, как правило, выполняют глухими, то есть вода через их гребень не переливается. Они могут быть насыпными и намывными. Насыпные плотины возводят послойно отсыпкой сухих грунтов с последующим уплотнением. Для намывных плотин грунт разрабатывают, транспортируют и укладывают средствами механизации.

Для снижения фильтрации через земляные плотины применяют различные противофильтрационные устройства (экран, ядро, диафрагма).

По конструкции поперечного профиля земляные плотины могут быть однородными и неоднородными (рис. 10.6).

Рис. 10.6. Конструкции земляных плотин:

а – из однородного грунта с замком; б, в – с глиняным ядром и замком; г – с глиняным экраном; д– из однородного грунта со шпунтом; е– из однородного грунта с дренажной песчано-гравелистой отсыпкой; 1 – гребень плотины; 2 — супесь; 3 – суглинок; 4 – глина; 5 – песчаный грунт; 6 – глиняный зуб; 7 – песчано-гравелистая отсыпка; 8 — замок; 9 – водоупорный слой; 10 — песок; 11 — шпунтовой ряд; 12 – ядро

Размеры поперечного профиля плотины (рис. 10.7) зависят от ее типа, высоты, характера грунтов основания, условий строительства и эксплуатации.

Гребень – самая высокая часть плотины. Ширину его определяют с учетом типа плотины, проезда транспорта и эксплуатационных требований. Если проезд по гребню не предусматривается, его ширина должна быть не менее 3 м; если по гребню будет проходить автомобильная дорога шириной 10-12 м.

1, 4 – верховой и низовой откосы; 2 – крепление откоса; 3 – гребень плотины; 5 – тело плотины; 6 – дренажная призма; 7–основание плотины; b–ширина плотины по гребню; В – ширина плотины понизу; Н – высота плотины; m1, m2 – коэффициенты заложения верхового и низового откосов

Высоту плотины выбирают с таким расчетом, чтобы через гребень не переливалась вода. Поэтому превышение гребня плотины над ФПУ определяют с учетом высоты наката волны на откос и ветрового нагона. Это превышение обычно составляет I-1,5 м.

В процессе эксплуатации возможна осадка плотины в результате уплотнения грунтов в ее теле и основании. Поэтому строительную высоту плотины принимают больше проектной на значение предполагаемой усадки (обычно на 5-10 %).

Откосы плотины должны обеспечивать устойчивость сооружения и его основания при всех возможных условиях строительства и эксплуатации плотины. Заложение верхового откоса назначают для суглинков 1:2,5-1:3, супесей 1:3-1:3,5, песков 1:3,5-1,4; низового – соответственно 1:1,5-1:2, 1:2-1:2,5 и 1:2,5-1,3.

В целях предохранения верхового откоса от разрушения применяют различные виды его крепления – каменную наброску, бетонные монолитные и железобетонные плиты, асфальтобетонные покрытия, биологическое крепление (высаживают древесные и кустарниковые породы). Наиболее дешевое и надежное крепление – биологическое.

Древесные насаждения (обычно ива кустарниковая и древовидная) высаживают на откосе весной, после пропуска весеннего паводка, по урезу воды (НПУ). Хорошо развитые кустарники обеспечивают полное гашение волн у поверхности откоса, и даже в ветреную погоду вода у откосов плотины находится в спокойном состоянии. Поэтому смыва и разрушения грунта на откосе с биологическим креплением не бывает. Корневая система, пронизывая грунт на глубину около 30 см, придает плотине большую прочность и долговечность.

В некоторых случаях целесообразно устройство пологих волноустойчивых верховых откосов. В специальном креплении они не нуждаются.

Низовые откосы для предохранения от разрушения засевают многолетними травами или обкладывают дерном.

Принимают и отводят фильтрационные воды в плотинах дре-нажи из проницаемых материалов (песок, каменная наброска) или труб, защищенных от заиления фильтрующими материалами.

Для снижения фильтрации под основанием плотины устраивают замок (как правило, из глины) шириной понизу 1-1,5 м с откосами 1:0,5 или 1:1. Его врезают в водоупорный слой на глубину 3 м. Если водоупорный слой залегает глубже 3 м, тообычно сверху (на глубину 2-3 м) создают замок, а ниже, до водоупорного слоя (в глубь него на 0,5 м) забивают шпунтовую стенку.

Фильтрацию через тело плотины уменьшают экраном из мятой глины или полиэтиленовой пленки. Экран укладывают вдоль мокрого откоса на глубине 0,7-0,8 м и покрывают слоем крупнозернистого песка 0,7-0,8 м. Гребень его должен быть на 0,3-0,8 м выше отметки ФПУ и на 1-1,2 м ниже отметки гребня плотины. Толщину экрана сверху принимают 0,8 м, снизу – до 2 м.

Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

Противофильтрационные устройства земляных насыпных плотин

Противофильтрационные устройства в теле плотины выполняют с целью: а) уменьшить фильтрационный расход; б) уменьшить пьезометрические уклоны фильтрационного потока в теле плотины и тем самым повысить ее фильтрационную прочность (нормальную и казуальную); в) снизить кривую депрессии в низовой части плотины и тем самым увеличить устойчивость низового откоса плотины, а также избавиться от опасности пучения грунта зимой (в области низового клина плотины).

В некоторых случаях применение экрана, ядра или диафрагмы диктуется геологическим строением основания, а также желанием получить лучшее сопряжение земляной части плотины с бетонной. Если грунт, из которого намечается отсыпать плотину, суффозионный или в теле плотины имеются опасные (с точки зрения суффозии) контакты различных грунтов, слагающих тело плотины, то крайне желательно полностью пресечь фильтрацию воды через тело плотины.

1. Грунтовые экраны и понуры выполняют из маловодопроницаемых грунтов (обычно из суглинка, глины или глинобетона). Толщина грунтового экрана б должна увеличиваться книзу (рис. 2.73) или сохраняться постоянной. Эту толщину назначают в зависимости от ширины самосвалов, катков и т. п., но не менее: Верх грунтового экрана должен быть (после окончания осадки плотины) не ниже ФПУ. С основанием экран может сопрягаться зубом, глубина которого зависит от качества основания. Экран покрывают защитным слоем (см. § 2.24), устойчивость которого на сдвиг (по экрану), как и самого экрана (по грунту тела плотины), проверяют расчетом (см. § 2.17). Иногда (в случае песчаного основания) экран продолжают перед плотиной в виде понура (рис. 2.73), длину которого назначают по расчету казуальной фильтрационной прочности основания плотины (см. § 2.12). Толщину понура устанавливают с таким расчетом, чтобы пьезометрический уклон вертикального фильтрационного потока, возникшего в нем (см. рис. 2.25), был не более принимаемого для экрана. Наименьшую конструктивную толщину грунтового понура следует считать равной 0,7 м.

2. Асфальтобетонные экраны выполняют из так называемого гидротехнического асфальтобетона, который представляет собой смесь нефтяного битума с минеральным порошком, песком, щебнем и специальными добавками; эту смесь укладывают в горячем состоянии и соответствующим образом уплотняют. Асфальтобетонные экраны выполняют в виде: а) одного слоя асфальтобетона, укладываемого на спланированный и уплотненный грунт; б) одного слоя асфальтобетона, укладываемого на дренажную подготовку, выполненную из пористого асфальтобетона и гравийногалечникового грунта; в) двух слоев плотного асфальтобетона, между которыми имеется дренаж, выполненный слоем пористого асфальтобетона.

3. Пленочные экраны (в частности, полиэтиленовые) выполняют путем соответствующего соединения (сварки, склейки и т. п.) полотнищ пленки. Такой экран укладывают на подстилающий песчаный слой толщиной 0,3. 0,5 м и покрывают защитным песчаным слоем толщиной не менее 0,5 м. Максимальная крупность фракций подстилающего и покрывающего слоев грунта должна быть не более 6 мм. Грунт этих слоев, как правило, подвергают специальной обработке, исключающей возможность повреждения пленки грызунами и растениями.

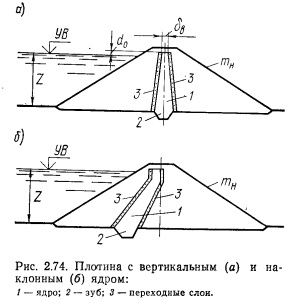

4. Насыпные ядра плотины выполняют из таких же грунтов, как и грунтовые экраны. Ось поперечного сечения ядра проектируют обычно вертикальной и совпадающей с осью поперечного сечения плотины (рис. 2.74, а). Ось ядра может быть также сдвинута по отношению к оси плотины в сторону верхнего бьефа, и ей можно придать наклонное положение (рис. 2.74,6). Величина коэффициента /пн низового откоса в случае земляных плотин не зависит от местоположения ядра. Вопросы о размерах ядра, сопряжении его с основанием, защите от промерзания (в верхней части), устройстве переходных слоев по боковым границам ядра решают так же, как и в случае грунтовых экранов (см. п. 1).

5. Инъекционные ядра создают путем нагнетания (через систему буровых скважин) в поровое пространство грунта специального уплотняющего материала различного состава: а) при коэффициенте фильтрации грунта, большем 0,1 см/с,— глиноцементного раствора, содержащего цемент в количестве 20 % (по массе) и более; б) при коэффициенте фильтрации, меньшем 0,1 см/с, — например глиносиликатного раствора. Толщину инъекционного ядра понизу назначают равной ‘/в—Vio высоты плотины.

6. Бетонные диафрагмы выполняют из бетона не ниже М200. Ось их поперечного сечения располагают иногда в вертикальной плоскости, проходящей через верховую бровку откоса (рис. 2.75). Толщину этих диафрагм поверху назначают. 0,5. 0,7 м; боковые грани делают с небольшим наклоном к вертикали, например с уклоном (20 : 1). (10 : 1), если такой уклон не приводит к излишнему утолщению диафрагмы внизу. Учитывая возможные температурноосадочные деформации диафрагмы, их разрезают поперечными вертикальными швами, имеющими соответствующие уплотнения (рис. 2.76). В случае скального основания бетонную диафрагму отделяют от фундаментной ее части, заделанной в основание, деформационным швом, позволяющим диафрагме поворачиваться

Для придания бетонной диафрагме большей водонепроницаемости верховую ее грань покрывают гидроизоляцией, причем с верховой стороны диафрагмы в некоторых случаях укладывают тонкий слой глины или суглинка. С целью перехвата воды, которая всетаки может просочиться через диафрагму, с низовой ее стороны располагают иногда вертикальный дренажный слой, выполненный из крупнозернистого материала. Бетонные диафрагмы высоких плотин дополнительно снабжают вертикальным трубчатым дренажем, причем в теле диафрагмы устраивают горизонтальные смотровые галереи (потерны). При этом бетонная диафрагма получается в виде большого и сложного сооружения (см. рис. 2.75,6). Бетонные диафрагмы, не разрезанные по высоте горизонтальными швами, подвергают расчету на прочность. При этом учитывают, что слева на диафрагму действуют следующие силы: гидростатическое давление воды, насыщающей поры грунта, и активное давление взвешенного грунта, образующего верховой клин плотины. Указанные силы воспринимаются реакцией грунта, расположенного справа от диафрагмы, и самой диафрагмой, работающей как плита и подверженной действию сжимающих сил собственного веса.

В литературе приводятся приближенные способы расчета прочности диафрагмы, разработанные с учетом перечисленных сил. Согласно этим способам диафрагму рассматривают как плиту на сжимаемом основании с переменным значением коэффициента податливости низовой призмы по высоте.

7. Железобетонные диафрагмы имеют значительно меньшую толщину, чем бетонные. Их выполняют монолитными или сборномонолитными, как разрезными, так и неразрезными. В остальном эти диафрагмы проектируют так же, как бетонные.

8. Асфальтобетонные диафрагмы представляют собой вертикальные или наклонные стенки из литого, пластичного или уплотняемого мелкозернистого гидротехнического асфальтобетона. Иногда в диафрагму из литого асфальтобетона втапливают камни (30. 40 % от ее объема, причем размер камней не должен быть больше 0,3 толщины диафрагмы). Толщину асфальтобетонных диафрагм принимают обычно 0,02. 0,03 от напора, действующего на плотине, но не менее 0,4. 0,6 м.

9. Пленочные диафрагмы (вертикальные или наклонные) конструируют так же, как и пленочные экраны (см. ц. 3). Область применения их та же, что и пленочных экранов.

10. Металлические диафрагмы выполняют в виде металлического шпунтового ряда или в виде преграды, образованной сваренными листами стали. Такие диафрагмы для предохранения металла от коррозии покрывают окрасочной гидроизоляцией. Стыки (замки) между отдельными сваями шпунтовых диафрагм должны уплотняться.

Дополнительные замечания. Выбор того или другого из этих рассмотренных противофильтрационных устройств в данном конкретном случае осуществляется с учетом приведенных выше указаний, а также на основании техникоэкономического сопоставления вариантов тела плотины в целом. Необходимо отметить, что выше мы не рассматривали жесткие экраны, т. е. экраны, выполненные из бетона, железобетона, металла и т. п. Конструкция экранов такая же, как и экранов каменнонабросных плотин (см. § 4.6). Для жестких экранов характерно следующее: а) когда земляной откос покрывают какимлибо экраном (например, бетонным), пологость откоса может быть уменьшена только в связи с тем, что за счет Водонепроницаемости экрана уровень грунтовых вод в теле плотины будет более низким. Экран не должен рассматриваться как подпорная стенка, он не может принять на себя активное давление грунта откоса; поэтому в статическом отношении экран не должен играть какуюлибо роль; б) устроенный на верховом откосе плотины экран должен быть практически водонепроницаемым. Верховой клин плотины (как и вся насыпная плотина) может дать некоторую осадку в начальный период эксплуатации плотины. Изза этой осадки экран должен несколько деформироваться.

Учитывая, что деформация жесткого экрана может обусловить нарушение его водонепроницаемости, а также имея в виду малую экономичность этих экранов, в настоящее время земляные плотины с жесткими экранами почти не строят.

Обратимся к сопоставлению грунтового экрана и ядра, причем перечислим недостатки и достоинства экрана сравнительно с ядром. Недостатки грунтового экрана (сравнительно с ядром): 1) на образование такого экрана всегда идет больше материала, так как длина линии откоса всегда больше высоты плотины; толщина же экрана и ядра одинакова; 2) так как глинистый материал, из которого выполняется экран, имеет небольшую прочность, то при укладке экрана на поверхность откоса должна увеличиться пологость этого откоса. Таким образом, плотина с экраном должна иметь более пологий верховой откос, чем плотина с ядром. Исключение составляет только случай, когда в верхнем бьефе имеют место быстрые снижения уровня воды (см. рис. 2.11). В этом случае устройство экрана цногда позволяет сделать верховой откос более крутым; 3) экран не так удобно сопрягать с бетонной частью плотины или крутыми скальными берегами; 4) верховую перемычку, под защитой которой отсыпается плотина, при наличии экрана не представляется возможным включить в тело плотины; 5) экран более чувствителен к осадкам основания и тела плотины, чем ядро. Достоинства грунтового экрана (сравнительно с ядром): 1) с точки зрения производства работ экран является более удобной конструкцией, чем ядро: фронт земляных работ по отсыпке самого тела плотины в случае плотины с ядром расчленяется ядром на две части (верховой и низовой клин плотины); 12) при наличии экрана можно устроить понур, что иногда бывает желательным; 3) экран более доступен для ремонта; 4) под экраном проще делать инъекционную завесу в основании; в случае плотины с экраном работы по сооружению зуба (завесы) и тела плотины можно вести одновременно. В каждом конкретном случае приходится сопоставлять варианты плотины с грунтовым экраном и с ядром. В экономическом отношении можно сопоставлять только варианты, имеющие одинаковые запасы прочности и устойчивости.

Проектирование и строительство земляных плотин

Книга содержит краткое обобщение трудов известных гидротехников России и собственных изданий автора. Изложен перечень документов по расчету и строительству земляных плотин, в том числе возведения сухим способом и намывом. По ней удобно произвести квалифицированное проектирование и строительство земляных плотин, не прибегая к помощи специализированных организаций. Книгу можно использовать для обучения техников и инженеров в неспециализированных институтах.

Оглавление

- 1. Назначение и конструкции земляных плотин

- 2. Классификация гидротехнических сооружений по капитальности

- 3. Типы земляных плотин

- 4. Условия работы земляной плотины

- 5. Дренаж плотин и расчет фильтрации земляных плотин и основания

- 6. Устойчивость откосов плотины

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Проектирование и строительство земляных плотин предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

3. Типы земляных плотин

Поперечное сечение земляной плотины представляет собою обычно трапецию (рис. 3.1.), или близкую к ней фигуру с ломаным очертанием боковых сторон, называемые откосами — верховой со стороны водохранилища и низовой откос за гребнем плотины. Откосы могут нести горизонтальные площадки — бермы необходимые для производства крепления верхового откоса камнем или бетоном от волнового воздействия и упора крепления на откосе.

Рис.3.1. Основные типы земляных плотин [2]

В зависимости от применяемых для тела плотины материалов и их размещения в сооружении, а также способов обеспечения водонепроницаемости земляные плотины делятся на следующие основные типы:

I а — плотины из одного материала, например, из песка, супеси, суглинка;

II — плотины из нескольких разных грунтов: из суглинка и супеси, или из глины, супеси и песка и т.п., располагаемых в известном порядке; тип II, а — с водонепроницаемым грунтом на верховом откосе и II б — c водонепроницаемым грунтом в центральной части. Тип II применяется я тех случаях, когда в распоряжении строителей не имеется одного вполне удовлетворительного материала в достаточном количестве;

III — плотины с водонепроницаемым покрытием — экраном; тип III а — с пластичным экраном из слоя глины, суглинка или торфа; тип III б — с жестким экраном — из бетона и железобетона, дерева, металла; применяются в тех случаях, когда основной материал плотины сильно водопроницаемый;

IV — плотины с водонепроницаемой внутренней преградой; тип IVа — с ядром, выполняемым из пластичного материала (глины, жирный суглинок); тип IVб — с жесткой диафрагмой, выполняемой из бетона, металла, дерева и т.п.; этот тип применяется в тех же условиях наличия сильно фильтрующего грунта;

V — тип — плотины каменно-земляные — из земли и камня, в которых преобладает земля, и лишь меньшая, низовая часть выполнена из камня.

Эта классификация предполагает надежное водонепроницаемое основание. Но земляные плотины можно строить практически почти на любых основаниях, кроме сильно разжиженных илистых грунтов или глубоких торфяниках, или пород, характеризующихся крайней неравномерностью механических свойств. Это обстоятельство является одним из крупнейших преимуществ земляных плотин.

Однако в случае водопроницаемого основания, простирающегося на ту или иную глубину до водоупора, необходимо надежное сопряжение водонепроницаемых частей плотины с водонепроницаемыми слоями основания, или во всяком случае принятия мер по защите от вредных явлений фильтрации в основании. В соответствии с этим описанные выше типы плотин получают дополнительные отличия.

При наличии скального основания водонепроницаемая часть плотины (экран, диафрагма) должна быть соединена со скалой зубом или бетонной шпонкой (рис. 3.2 а — б). При наличии сильной трещиноватости в скале под зубом или диафрагмой устраивается цементационная или битумная завеса.

При наличии нескального основания, если водонепроницаемый грунт (глина, скала и т.п.) расположен на приемлемой глубине, плотину сопрягают с водоупорном зубом (глиняным, бетонным) или шпунтовой стенкой, идущей соответственно от экрана, ядра или диафрагмы плотины (рис. 3.2 в, г, д, е). При глубоком залегании водонепроницаемого пласта или его отсутствии устраивают понур, являющийся продолжением экрана или другой водонепроницаемой части плотины (рис. 3.2 ж) и удлиняющий пути фильтрации в основании. Вместо понура при устройстве в теле плотины ядра или диафрагмы под последним опускается «висячий» зуб или шпунтовая стенка (рис. 3.2 з). В настоящее время как противофильтрационное мероприятие через основание плотины используют технологию «Стена в грунте».

Заложение откосов плотины зависит от её материала и определяется расчетом устойчивости и может быть от 1: 3 до 1: 5.

Рис.3.2. Типы сопряжений плотин с основанием [2].

С 1970 г. г. получили распространение при строительстве ограждающих дамб с ограниченным волновым воздействием и высотой (водоемы — охладители тепловых и атомных электростанций, так называемые пляжные динамически волноустойчивые верховые откосы из песчаных и песчано — гравийных грунтов с заложением откоса 1: 20 — 1: 30 при намыве дамб способом гидромеханизации. Несмотря на значительное увеличение объема дамбы, это решение часто бывает более экономичным, чем крепление откоса бетонными плитами или камнем.

Такие инженерные решения были использованы при строительстве ограждающих дамб прудов-охладителей Курской и Печорской АЭС. Это решение перенесено от природных пляжей на Рижском взморье (Паланга) и побережий Дании. Существуют относительные расчеты заложения пляжных откосов в зависимости от крупности песка и высоты волны. Эти дамбы с намывными пляжными откосами введены в нормативы проектирования [1].

По способу их постройки плотины делятся на: а) насыпные, возводимые путем сухой отсыпки грунта и последующего его уплотнения (укатки); б) плотины намывные, возводимые способом гидромеханизации; в) плотины полунамывные, когда грунт разрабатывается экскавацией и отсыпается в боковые призмы или бункер, из которого грунт размывается водяной струей и подается в тело плотины (плотина Мингечаурской ГЭС, Плявиньской ГЭС).

В плотинах намывных, выполняемых из неоднородного грунта, последний сортируется при намыве по крупности, при этом с помощью воды, крупность частиц грунта к откосам плотины постепенно увеличивается, создавая центральную часть из мелких частиц с меньшим коэффициентом фильтрации.

4302

4302